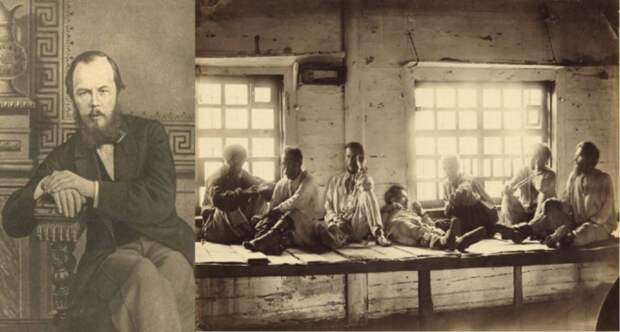

«Вот бы вам на каторгу! Как жаль, что вы там не были», – с искренним сожалением и вполне всерьёз говорил Достоевский знакомым. Фёдор Михайлович считал, что для него самого каторга была счастьем, имея в виду нравственный переворот, который с ним там случился. А если согласиться с тем, что для писателя жизненный опыт чрезвычайно важен, то выходит, Достоевскому действительно повезло, и не только с каторгой. Чего стоит хотя бы ожидание расстрела, которое ему пришлось пережить, да и многое другое…

Достоевский и Анна Григорьевна

По-петербуржски хмурым утром 4 октября 1866 года худенькая барышня с сафьяновым портфелем под мышкой вошла во двор дома на углу Малой Мещанской и Столярного переулка. Спросив у дворника, где квартира № 13, она по тесной и нечистой лестнице поднялась на второй этаж и позвонила. Ей открыла пожилая служанка в клетчатом драдедамовом платке, и барышня подумала: «Прямо как в «Преступлении и наказании».

Квартира оказалась бедной и убогой, совсем не такой, как, по представлениям барышни, следовало бы выглядеть пристанищу прославленного писателя. Да и сам хозяин являл собой не слишком величественное зрелище: в дешёвых брюках и поношенном суконном жилете, какие носят бедствующие коллежские регистраторы, пожилой, измождённый господин, волосы редкие, лицо подёргивается. «Анна Григорьевна Сниткина, стенографистка», — представилась барышня. Хозяин поклонился и пригласил в кабинет. «Садитесь, — отрывисто предложил он. — Если желаете, можете курить». «Я не курю и даже не люблю, когда дамы курят», — ответила девушка.

Для пробы решили, что он продиктует ей статью из газеты. Фёдор Михайлович, как будто намеренно, зачастил, и Анне пришлось попросить его диктовать помедленнее. Он хмыкнул, но просьбе внял. Когда девушка стала расшифровывать стенограмму, он снова хмыкнул: «Как же медленно у вас идет дело!». «Не беспокойтесь, сударь, я ведь буду расшифровывать дома, а не здесь — какая вам разница, сколько времени это займет?». Просматривая результат, Достоевский словно обрадовался: «Вот, я так и думал, точку-то пропустили!». Диктовка романа — то, ради чего, собственно, она пришла к Достоевскому, все не начиналась. Битый час писатель нервно ходил по комнате, зачем-то ударяя кулаком по стене, закуривал сигару за сигарой, тут же бросая их недокуренными, и, казалось, не замечал, что в кабинете кроме него вообще кто-то есть. Потом вдруг сказал, что не способен сейчас сосредоточиться и просит стенографистку прийти вечером, часов в восемь. Анна Григорьевна, скрыв досаду, поднялась и ушла. Первый день самостоятельной трудовой жизни решительно не задался. Ехать домой, на Пески, было слишком далеко, и она зашла пообедать к родственникам, жившим совсем рядом. За обедом её с таким пристрастием расспрашивали о знаменитом Достоевском, что она несколько приободрилась и решила, что работа, которую она нашла, всё-таки хорошая.

«Можете курить», — сказал ей Достоевский, едва она вошла. «Я не курю», — удивилась девушка. «Ах да. Простите, я вечно всё забываю. Кстати, как, вы говорите, вас зовут?». И все началось сначала: хождение по комнате, удары кулаком по стене, напряжённое молчание. Анна уже стала тревожиться, что и на этот раз пришла напрасно, и тут Достоевский заговорил: «Делать нечего. Начнёмте!». Часа два он диктовал без перерыва. Потом вдруг посреди фразы прервался: «А давайте-ка выпьем чаю, любезная… Э-э-э. До чего же я плохо запоминаю имена!». Анна снова представилась. Отказалась от предложения закурить. Принесли самовар. За чаем — очень крепким, так что девушка едва смогла пить, — Достоевский вдруг заговорил о себе. И сразу с ошарашивающей откровенностью: «Вы слышали? Я ведь был приговорен к смертной казни. Помню, как стоял на эшафоте. После восьми-то месяцев заточения в тесной серой камере — и вдруг столько простора, неба. Как мне хотелось жить в это мгновение!». Этой невозможной для малознакомых людей исповеди, казалось, не будет конца. Но тут часы пробили 11 раз. «Я задержал вас», — опомнился Достоевский. Сложив стенограмму в сафьяновый портфель, Анна поспешила прочь. В голове был сплошной сумбур.

На другое утро стенографистка снова явилась на пороге квартиры № 13. Фёдор Михайлович встретил её в большом волнении: «Я уже начал думать, что вы больше не придете. Между тем я вашего адреса не записал и рисковал потерять то, что продиктовал вчера». И тут же, на пороге, рассказал, почему ему так дорог каждый день.

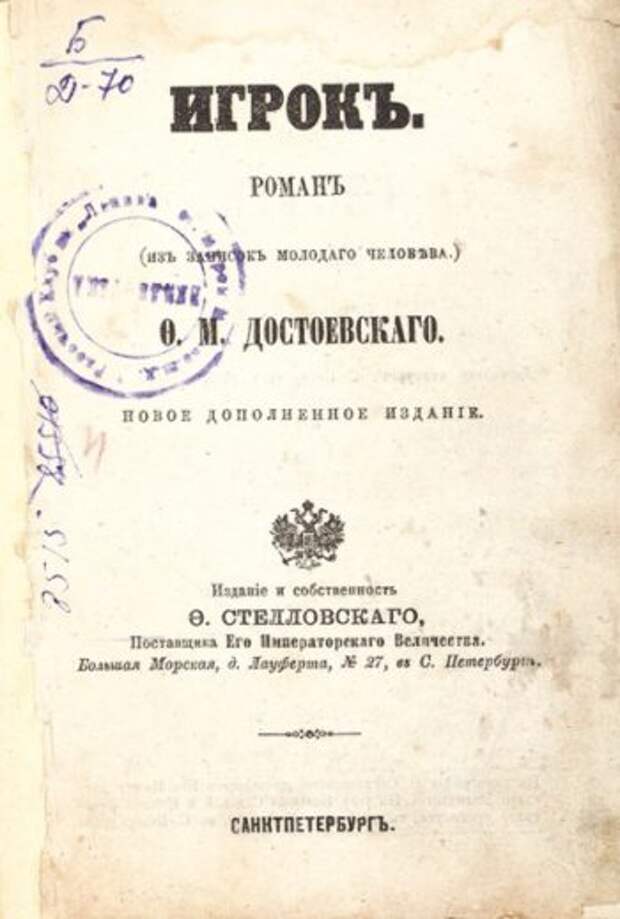

Он был весь в долгах. Год с лишним назад кредиторы потребовали уплаты трёх тысяч, иначе грозили долговой тюрьмой. И тут возник издатель Стелловский с предложением этих самых трёх тысяч за право издать полное собрание сочинений Достоевского и его новый роман, который по контракту должен быть передан Стелловскому к 1 ноября 1866 года. Казалось бы, времени предостаточно, но Достоевский слишком долго провозился с «Преступлением и наказанием», писавшимся для другого издателя. Спохватился, лишь когда осталось чуть больше месяца. Друзья-литераторы предлагали, набросав план сюжета, разделить работу на части: каждый написал бы по куску, а Фёдору Михайловичу осталось бы только отредактировать. Но вот беда: никакого плана у него в голове не было. Фёдор Михайлович решил, что сочинит «Игрока» сам, но для скорости будет не писать роман, а диктовать стенографисту. «Я рад, что вы женщина, — простодушно признался писатель. — Значит, вы не запьете. А мне обязательно нужно успеть к сроку, иначе я теряю все издательские права до конца жизни. Этот Стелловский — настоящий паук и грабитель». Обиднее всего, что те векселя на три тысячи, по которым потребовалась срочная уплата, самому Стелловскому и принадлежали: тот скупил их за бесценок и сам же требовал от Достоевского уплаты через подставных лиц. Словом, петля на шею писателя закинута была грамотно.

И вот работа закипела. С каждым днём диктовка шла всё лучше. А вернувшись домой, стенографистка садилась за расшифровку и, бывало, возилась до утра. «Что это вы бледная сегодня?» — замечал иногда Фёдор Михайлович. «Ничего страшного, просто не спалось», — отвечала она. Но как бы они ни торопились, в перерывах успевали, как в первый день, посидеть за чаем и поговорить. Вернее, говорил один Фёдор Михайлович. И очень скоро Анна Григорьевна уже знала в мельчайших подробностях всю его жизнь.

Казнь

Род Достоевских был достаточно древним. Ещё в XV веке им было пожаловано сельцо Достоево под Пинском. По одной из линий среди предков был даже князь Свидригайло, властитель Великого княжества Литовского. Но к XVIII веку род не только обеднел, но и по какой-то причине потерял дворянский статус (то ли документы сгорели в пожаре, то ли ещё какая-то напасть). Словом, отец Фёдора Михайловича, числившийся мещанином, выслужил потомственное дворянство только упорным трудом. Он был лекарем для приходящих больных женского пола в московской Мариинской больнице для бедных. И это-то не слишком завидное место получить было нелегко — помог влиятельный тогда московский старовер, попечитель и устроитель Преображенского кладбища, Илья Ковылин, к которому Михаил Андреевич Достоевский сходил на поклон (Фёдор потом не раз ходил к Илье Алексеевичу Ковылину на могилу, считая того великим благодетелем семьи).

Мариинская больница для бедных в Москве

Там же, во флигеле Мариинской больницы, лекарь и поселился, и там же 30 октября 1821 года появился на свет его второй сын, Фёдор. Те, кто знал Михаила Андреевича, позже находили в нём много сходства со стариком Карамазовым — пожалуй, самым отталкивающим из героев Достоевского. С детьми угрюмый Михаил Андреевич был неумолимо строг, а жену, и без того болезненную, уморил иезуитскими придирками. Кстати, с молоденькими горничными, без конца сменявшимися в доме, отец обращался с подчеркнутой сухостью, за которой чуткий Фёдор угадывал тайные шашни (одна из горничных родила внебрачного ребенка, который быстро умер). После смерти жены Михаил Андреевич быстро спился и, кажется, тронулся умом, потому что часто вслух разговаривал с покойницей. По официальной версии, отец умер от апоплексического удара. По слухам, был убит «за девок» мужиками в собственном имении Черемошне, которое Михаил Андреевич купил, сделавшись дворянином.

С детства Фёдор страдал странными нервными припадками, с судорогами, с секундным помутнением сознания. Врачи затруднялись определить, что это, и сам Достоевский называл свою болезнь «кондрашкой с ветерком». До поры до времени она ему особенно не мешала. И даже в столичное Михайловское инженерное училище строгая медкомиссия Фёдора пропустила, в отличие от его брата Михаила. Но военного инженера из Достоевского всё равно не вышло: один из его чертежей попался на глаза императору Николаю, который, в отличие от Фёдора Михайловича, обладал замечательными инженерными способностями. Чертёж был решительно забракован. И молодой Достоевский оставил едва начатую службу ради литературы. У него были к этому времени уже кое-какие переводы, теперь же он принялся за роман.

В этом доме на углу Владимирского проспекта и Графского переулка в Петербурге Достоевский стал писателем. Именно здесь созданы «Бедные люди» и «Двойник»

Пристроить «Бедных людей» помог товарищ, с которым Фёдор в складчину снимал квартиру. Тот приятельствовал с начинающим литератором и издателем Николаем Некрасовым. Некрасов прочитал рукопись и понял, что перед ним — шедевр. Помчался к Белинскому: «Виссарион Григорьевич, новый Гоголь явился!». «У вас Гоголи как грибы растут», — проворчал прославленный критик, но прочитав роман, и сам поспешил объявить Достоевского гением.

Слава рухнула на Фёдора, расшатав и без того больные нервы. «Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли: «Достоевский то-то сказал, Достоевский то-то хочет делать». Молодой автор возгордился, стал требовать, чтобы его роман печатался в сборнике особым шрифтом, — словом, стал понемногу раздражать кружок Белинского. Там был принят особый тон: все друг над другом подшучивали, вот Тургенев и сочинил о Достоевском довольно злые стихи, назвав его «прыщом на носу литературы». Фёдор преглупейшим образом обиделся, чем вызвал новый поток остроумия. К тому же его следующие повести Белинскому совершенно не понравились, и он сетовал: «Ох и надулись мы с Достоевским-гением!». Кончилось тем, что Фёдор, обозвав недавних приятелей завистниками, не захотел больше иметь с ними дело. Он завёл теперь новых друзей — либеральных молодых людей, по пятницам собиравшихся у Петрашевского.

Михаил Васильевич Петрашевский

Сам Петрашевский, переводчик департамента внутренних сношений, был экстравагантнейшей личностью. То закажет себе четырехугольный цилиндр, то оденется испанским грандом, а то и вовсе явится в Казанский собор в дамском платье — это при его-то бороде! К нему тогда бросился квартальный надзиратель: «Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина». «Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина», — парировал Петрашевский и преспокойно ушёл. В своем имении этот чудак устроил фаланстер в духе Фурье, но крепостные крестьяне не прониклись идеей и фаланстер сожгли.

Вот и «пятницы» были посвящены изучению теории Фурье. Ничего сколько-нибудь опасного для государства «заговорщики» не замышляли, просто читали книги и мечтали о царстве всеобщей справедливости. Всё преступление Достоевского, в частности, состояло в том, что он прочёл собравшимся у Петрашевского письмо Белинского к Гоголю, считавшееся крамольным. Но Европа пылала революцией, и III отделение на всякий случай провело операцию «широкий гребень», то есть арестовывало всех политически неблагонадежных. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — сострил кто-то из арестованных петрашевцев, когда их всех 23 апреля (а это и был как раз знаменитый Юрьев день, в который в прежние времена крепостным разрешалось переходить от одного хозяина к другому) 1849 года свезли к Цепному мосту, в здание III отделения, а оттуда — в Петропавловскую крепость и 8 месяцев продержали в одиночках, без суда и приговора…

22 декабря их рассадили по каретам и повезли на Семёновский плац. Стоял 20-градусный мороз, а на арестантах была только та одежда, в которой их тёплой весной доставили в крепость. Посреди заснеженной площади высился дощатый эшафот, обтянутый чёрной тканью, и какие-то столбы. По краям выстроился в каре Московский полк. Отчаянно мёрзнущих петрашевцев провели вдоль рядов — как позже выяснилось, в назидание офицерам. Они шли, увязая в глубоком снегу, и вполголоса переговаривались: «Что с нами будут делать? Зачем эти столбы?».

Казнь петрашевцев на Семёновском плацу

Наконец их вывели на эшафот. Какой-то чиновник с бумагами поднялся следом и принялся читать: «Полевой уголовный суд приговорил господ… (далее следовал список из 23 фамилий, в том числе «отставной инженер-поручик Достоевский») подвергнуть смертной казни расстрелянием». Ошарашенных приговоренных разбили на тройки. Каждому велели надеть белый балахон-саван, на голову — колпак. Кто-то рядом с Достоевским нервно хохотнул: «Каковы-то мы в этих одеяниях!». Священник поочередно поднес к их губам крест, и первых троих повели к столбам, привязали, надвинули на лица колпаки. «На прицел!» — прорезала тишину команда. И 16 солдат, стоявших у самого эшафота, подняли ружья.

Достоевский с каким-то восторженным, безумным лицом повернулся к одному из товарищей: «Нынче же мы будем вместе с Христом». «Горстью пепла», — зло усмехнулся тот. Другой сосед кивнул на телегу у эшафота, покрытую рогожей: «Гробы!». Фёдор Михайлович стоял во второй тройке. По всему выходило, что жить ему оставалось минут пять. Здоровому и сильному, двадцати восьми лет от роду. За то, что прочитал вслух письмо Белинского к Гоголю.

Когда раздался барабанный бой, все приготовились услышать выстрелы. Но солдаты вдруг опустили ружья, а на эшафот поднялся флигель-адъютант: «Государь дарует вам помилование. Смертная казнь заменяется иным наказанием, каждому по его виновности». Петрашевский ссылался в каторжную работу на всю жизнь. Достоевский — на четыре года, а потом — бессрочно в солдаты. Остальные — на разные сроки. Взамен саванов и колпаков приговорённым выдали арестантские тулупы, которые, с учётом погоды, оказались очень кстати. Затем над головами осуждённых, не чувствовавших уже ничего, кроме отупелого безразличия, переломили шпаги — в ознаменование лишения всех прав состояния, в том числе дворянства (что-то оно долго у Достоевских не держалось). На том чудовищный фарс был окончен. Вот только один из петрашевцев, некто Григорьев, сошёл с ума. Остальные на первый взгляд ничего, даже не простудились. А что уж сделалось с их душами — Бог весть.

Каторжане с «бубновыми» нашивками на спинах

Каторжанин в кандалах на отдыхе

Жених и шафер

Потом был этап, кандалы, острог, бритьё половины головы, вечно пьяный плац-майор, кричавший каторжанам: «Теперь я ваш царь и я ваш бог», зловонный барак, все учащающиеся приступы нервной болезни. Среди собратьев Достоевского по несчастью — Фейдулла Газин, резавший детей из удовольствия, тщедушный Исай Фомич, убивший собственную жену, и ещё молоденький офицер Ильинский — отцеубийца. Люди со шрамами, язвами, кое-кто без ушей. «Чёрт трое лаптей сносил, прежде чем нас собрал в одну кучу», — шутили каторжники.

Марья Дмитриевна Исаева

Но истекли и эти четыре года. Достоевского отправили в Семипалатинск, в гарнизон, служить рядовым. Там ему жилось даже неплохо: полковник ему сочувствовал, разрешил жить не в казарме, а на частной квартире, звал вечером на чай. Всё бы ничего, но тут Фёдора Михайловича подстерегла новая мука: любовь.

Жена спившегося и потерявшего место таможенного чиновника Исаева, Мария Дмитриевна. Француженка по отцу, умная и образованная, в захолустном Семипалатинске, куда даже балаганный цирк отродясь не заезжал, не говоря уж о музыкантах или гастролирующих театрах, она отчаянно скучала. И роман с Фёдором Михайловичем, приглашенным в дом вначале в качестве репетитора для 8-летнего сына Паши, показался ей сносным развлечением. Он же загорелся всерьёз, как и всё всегда делал. И пришёл в отчаяние, когда муж Марии Дмитриевны нашёл место в городе Кузнецке, вёрст за пятьсот от Семипалатинска, и Исаевы уехали.

Достоевский, раньше безропотно переносивший свой приговор, бросился интриговать то об отпуске, то о командировке, то о помиловании, сочинял императору какие-то мадригалы, лишь бы вырваться на свободу и последовать за обожаемой женщиной. Из Кузнецка приходили самые драматические известия: муж Марии Дмитриевны умер, а она сама снова собирается замуж за какого-то юношу, Николая Вергунова, нищего и без места. Достоевский, чуть не силой выбив у начальства командировку, рванул в Кузнецк. Набросился на возлюбленную: «Зачем ты снова выходишь за человека без будущего?» — «Что же делать, ведь ты вообще солдат! Да я к тому же и люблю его». Делать нечего! Достоевский, подавив в себе гордость и ревность, списался с кем-то из своих столичных друзей и добыл сопернику место учителя в Кузнецке, чтоб тот мог прокормить Марию Дмитриевну с Пашей. «Не плачь, не грусти, не всё ещё решено…» — сказала Мария на прощание отверженному возлюбленному.

Достоевский произведён в унтер-офицеры

Скоро Достоевского произвели в унтер-офицеры, а это уже решительно меняло дело. И он опять помчался в Кузнецк. Теперь, когда участь Фёдора Михайловича изменилась к лучшему, Мария Дмитриевна, поколебавшись, решилась выйти всё-таки за него. 15 февраля 1857 года они обвенчались. Невесте 32 года, жениху — 35. А в шаферах 24-летний Николай Вергунов. Стоя под венцом, Достоевский сходил с ума от тревоги: а ну как соперник схватит невесту за руку да и увезёт! Обошлось. Но в тот же день с молодожёном случился по-настоящему страшный припадок, каких с ним ещё не бывало: он вдруг дико закричал и упал на пол в судорогах. Врач, вызванный к Достоевскому, впервые произнес страшное слово: «эпилепсия». Мария Дмитриевна испугалась страшно и после упрекала мужа: «Подлец! Как ты мог не предупредить меня? Мало того что ты каторжник, так еще и это!» — но с ней самой дело обстояло немногим лучше. Она была подвержена истерикам, поминутно устраивала мужу сцены, причем губы у неё синели, лицо дёргалось. Вскоре открылась и чахотка.

В марте 1859-го Достоевскому разрешили выйти в отставку и уехать из Сибири — сначала в Тверь, потом и в столицу. Вергунов некоторое время ещё засыпал Марию Дмитриевну страстными письмами, а потом и собственной персоной явился к Достоевским, но, увидев, как страшно подурнела от болезни некогда замечательно красивая женщина, сбежал и больше вестей о себе не подавал. После этого жена и вовсе стала заговариваться, видела наяву чертей и устроила мужу дома такой ад, какого он и на каторге не знавал.

Брат Михаил Достоевский

В Петербурге Фёдора Михайловича встретили холодно: его основательно подзабыли, к тому же со своими унтер-офицерскими усами он казался до ужаса провинциальным. Спешно отпустив бороду, Достоевский начал жизнь заново. Его брат Михаил, успевший за это время обзавестись капитальцем и открывший папиросную фабрику, в юности тоже баловался литературой. И теперь поддался на уговоры Фёдора учредить собственный журнал — «Время». Для привлечения публики решили напечатать отрывок из дневника Казановы (правда, к великому разочарованию читателей, это оказалась лишь та глава, где речь шла о побеге из тюрьмы). Но главной приманкой стали, конечно, новые романы Достоевского. «Униженных и оскорблённых» и «Записки из мёртвого дома» он писал, страшно торопясь поспеть к сдаче очередного номера. Публиковал первые главы, ещё не зная, что будет в финале. О том, чтобы отредактировать что-то, отшлифовать, придать стилистического блеска, не было и речи. Зато число подписчиков росло, и журнал процветал. Тут в Петербурге началось брожение, распространялись какие-то листовки, призывающие к топору, вспыхнули пожары, уничтожившие целые кварталы. Правительство приняло меры, и, как водится, это в первую очередь коснулось свободы слова. «Время» закрыли, так же как и некрасовский «Современник», а отправиться на каторгу без вины настала очередь Чернышевского.

Инфернальница, прототип Настасьи Филипповны

Любовница, Аполлинария Суслова

А у Достоевского — новые заботы и новое трудное счастье. В его жизнь вихрем ворвалась женщина, которую он позже опишет в образах самых инфернальных своих героинь: Настасьи Филипповны и Грушеньки. Аполлинария Суслова — дочь купца-старообрядца из крепостных, как это часто тогда бывало. Необычным было другое: разбогатев, Суслов дал своим дочерям образование. Одна первой из русских женщин получила диплом врача. Другая стала писательницей и однажды прислала Достоевскому рассказ, после чего… почти сразу призналась ему в любви. Молодая женщина, оригинальная, решительная. А он с годами сделался болезненно влюбчив. Сначала всё было упоительно: свидания, бесстыдство, сладкий омут. Но Аполлинарии мало было роли любовницы: «Я тебе всю себя отдала, а ты не хочешь развестись с женой!» — «Но ведь она больна, умирает!» — «А мне что за дело?». Девушка мучилась сама и мучила своего стареющего возлюбленного, уже не понимая, любит она его или ненавидит. Она взяла манеру, распалив его, обругать и прогнать из постели ни с чем. Он плакал, целовал её ножки, часами неподвижно стоял на коленях, вымаливая прощение.

Однажды Аполлинария поставила ультиматум: либо он едет с ней за границу, либо… Что ему было делать? Суслова поехала в Париж первая. Достоевский задержался на две недели: нужно было сначала устроить жену на кумыс (в то время это считалось лучшим средством для поддержания чахоточных), а пасынка к своим родственникам — Паша вырос в весьма проблемного и своенравного юношу, таскал у домашних деньги, грубил, и за ним нужен был особый присмотр. И вот Достоевский, наконец, в Париже. Суслова встретила его словами: «Я думала, ты не приедешь. Ты ведь прочитал моё письмо? Нет? Жаль. Я написала тебе, что полюбила другого». «За две недели? — поразился Фёдор Михайлович. — И что теперь? Ты счастлива?». «Нет. Он меня не любит». Оказалось, Аполлинария завела роман с испанцем по имени Сальвадор, студентом-медиком: «этакий красивый зверь, без сомнений и предрассудков». Пресытившись ею за несколько дней, Сальвадор её бросил. И теперь Аполлинария гонялась за ним по Парижу, то умоляя вернуться, то бросаясь на него с ножом. Достоевский снова подавил в себе гордость и ревность, утешал, уговаривал и в конце концов увёз «бедняжку» от греха подальше в Германию. Аполлинария не переставала его мучить, придумывая всё новые и новые «казни». Чтобы отвлечься от всего этого, он в первый раз пошёл в игорный зал. Рулетка мгновенно увлекла его, она же спасла от любовницы. С этой «соперницей» Аполлинарии было не совладать, и ей пришлось ретироваться из жизни Достоевского.

Жена, Марья Дмитриевна

Вернувшись в Россию, он нашёл жену умирающей, опомнился, раскаялся и несколько месяцев провёл у её постели. А когда Мария Дмитриевна всё-таки умерла, за ней — совершенно неожиданно для всех — последовал и Михаил Достоевский, брат и партнёр Фёдора. Своим наследникам он оставил 300 рублей и долги: его папиросную фабрику совершенно «съели» издательские издержки. Ни один человек не поступил бы так, как Фёдор Михайлович. Формально все долги за журнал были на Михаиле, а не на нём. Наследники — вдова с малолетними детьми — по закону ни за что не отвечали. Речь шла всего лишь о добром имени покойного. И это решило дело: Фёдор Михайлович, не имея за душой ни гроша, взял на себя обязательства брата. Ничего не смысля в делах, он раздавал векселя всем подряд, не требуя никаких доказательств, что брат этим людям вообще что-то должен, просто веря на слово. В результате долгов вышло на 25 тысяч. Это была катастрофа! А ведь на руках у него оказались великовозрастный пасынок Павел, вдова Михаила Эмилия Фёдоровна с детьми и… любовница Михаила, тоже с сыном. В довершение всего младший брат Николай запил, лишился службы и тоже поступил на иждивение Достоевского. Попытки пристроить к делу хотя бы Пашу провалились. Сколько бы раз Фёдор Михайлович ни определял его на службу, пасынок принимался похваляться, что его «папаша Достоевский знаком с министрами и всем вам тут покажет», покровительственно хлопал начальство по плечу, дерзил и в результате нигде больше месяца не задерживался, неизменно возвращаясь к Достоевскому, словно неразменный рубль. Вся надежда была на литературу. Фёдор Михайлович выпрашивал у издателей плату за свои романы авансом, писал много и быстро, но выбраться из своих затруднений не мог. Да и платили ему в три, а то и в пять раз меньше, чем Тургеневу и Толстому: издатели понимали, что Достоевскому не до выбора, тогда как писатели, живущие в достатке, могли и не согласиться на скромный гонорар. Словом, Стелловский знал, что делал, когда предложил тот грабительский контракт. Теперь вся надежда была на помощь 20-летней стенографистки Анны Григорьевны Сниткиной.

О какой Анне речь, или о прототипе Аглаи

Анна Корвин-Круковская

Вот странность: влюбчивый Достоевский на эту умную и добрую девушку сначала и внимания не обратил. Может быть, именно потому, что слишком торопился с романом. А может, Анна была для него слишком доброй и умной, обычно ему нравились совсем другие женщины. А может, дело в том, что в его душе ещё бушевала другая страсть. Ведь после Сусловой он успел пережить очередную любовную бурю, хоть и не такую разрушительную. Та девушка, как и Аполлинария, тоже мнила себя писательницей. Анна Васильевна Корвин-Круковская, генеральская дочь. Очень красивая и гордая, в семье на её замужество возлагали особые надежды, и тут Достоевский со своей нелепой любовью. Фрак сидел на нём мешком (даже удивительно для человека, окончившего военное училище!), в обществе он вести себя не умел и на званых вечерах всё норовил ухватить Анну Васильевну за руку, увести в уголок и толковать с ней о чём-нибудь серьезном. Вроде смертной казни. Словом, вёл себя примерно как князь Мышкин с Аглаей, в образе которой, между прочим, изображена именно Корвин-Круковская. Барышне хоть и лестно было поклонение такой знаменитости, но сам Достоевский её пугал. Зато её младшая сестра Софья, куда менее красивая и заметная, была отчаянно влюблена в писателя. И таяла от радости, когда он говорил Анне: «У вас душа злая, не то что у вашей сестры. Да она вас и красивее, если присмотреться». Однажды Софья увидела, что Фёдор Михайлович сидит с её старшей сестрой на диване близко-близко и руку её прижал к губам… Оказалось, это он делал предложение и был отвергнут. В ту ночь, каждый у себя дома, рыдали двое: Достоевский и юная Софья.

Обо всём этом Фёдор Михайлович тоже не преминул рассказать стенографистке. Так что она подумала, что речь идет об Анне Корвин-Круковской, когда писатель повел с ней очень странный разговор. Дело было 8 ноября, через 9 дней после окончания романа «Игрок» для Стелловского. Достоевский закончил работу в последний момент, едва успев к 1 ноября 1866 года. Правда, издатель попытался схитрить — специально уехал, чтобы не получить от Достоевского рукопись вовремя. Но Фёдор Михайлович отдал роман на сохранение приставу, и тот проставил дату. Так Достоевский был спасён от издательского рабства, хвала приставу и стенографистке!

Так вот, 8 ноября Фёдор Михайлович зазвал свою спасительницу под предлогом новой работы и сказал: «Я, Анна Григорьевна, новый роман задумал. Хочу с вами посоветоваться. Вот, представьте, пожилой и больной человек, вдовец, очень несчастливый в первом браке, ну вот примерно моих лет, много переживший, весь в долгах, полюбил молодую и прекрасную особу. Назовем ее Анной. Как вы думаете, согласится ли она выйти за него замуж?». Анна Григорьевна, сразу понявшая, что это не роман, что Достоевский говорит о самом себе, подумала: «Анна? Знаю я, кто эта ваша Анна!» — и недоброе чувство к «прекрасной особе» охватило её. С чего бы это, спрашивается? Как бы то ни было, стенографистка принялась ругать Корвин-Круковскую: мол, если б та была девушкой с сердцем, то сумела бы полюбить художника, но такая, как она, пустая красотка, вряд ли умеет любить. «Почему же пустая? — удивился Фёдор Михайлович. — Она умна и добра. Представьте на минуту, что этот художник — я, а героиня — вы и что я прошу вас быть моей женой. Что бы вы мне ответили?». Анна Григорьевна взглянула на него и вдруг догадалась, кто на самом деле эта Анна. Она даже не успела хорошенько подумать, как ответ вылетел у неё сам собой: «Я бы ответила, что люблю вас и буду любить всю жизнь!». Через три месяца они обвенчались, несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте…

Родственники-мучители

Первые два месяца супружества, вопреки её ожиданиям, оказались для Анны безрадостны. Пасынок Павел, всегда живший в одной квартире с Фёдором Михайловичем, и теперь остался с ними и как мог изводил «мачеху» — свою ровесницу. Вроде бы, всё какая-то бытовая и глупая ерунда, недостойная внимания… К примеру, Фёдор Михайлович просил жену, чтобы та проследила за прислугой: с утра нужно вымыть полы в его кабинете. А Павел возьми да отошли Федосью с поручениями купить папирос и отнести письмо приятелю. Прислуга возразила, что барыня дала ей иное распоряжение, и пасынок принялся кричать: «Кто в доме хозяин, я или Анна Григорьевна?». Или выпивал перед самым завтраком все сливки, а виновата перед Фёдором Михайловичем оказывалась молодая жена, не умеющая рассчитать продукты на семью.

Пасынок Павел

При этом в присутствии «папаши» Павел был к Анне необыкновенно предупредителен, так что Фёдор Михайлович радовался: «Надо же, как благодетельно действует на Пашу присутствие женского элемента в доме. Наконец-то его манеры исправляются». Тем временем вдова брата, Эмилия Фёдоровна, часто приходившая к ним за деньгами, тоже подливала масла в огонь, без конца ставя Анне на вид, что прежняя жена Достоевского, Мария Дмитриевна, была прекрасной хозяйкой. Больше всего молодую супругу обижало, что её муж, великий сердцевед и главный психолог русской литературы, не замечал, как мучают её эти люди. Сама же Анна не решалась с ним об этом заговорить. К счастью, однажды Фёдор Михайлович вернулся домой раньше времени и застал жену в слезах, следы которых она не успела скрыть, как обычно делала. Стал расспрашивать — тут-то всё и выяснилось. Решили на время уехать ото всех за границу. «Русский вестник» как раз прислал последнюю выплату за «Преступление и наказание» — тысячу рублей. «Эмилии Фёдоровне — двести рублей, Паше на житье — сто, брату Николаю ещё сто, — рассчитал Фёдор Михайлович. — На остальное мы вполне сможем позволить себе свадебное путешествие». «Я отлично вижу, что это ваши фокусы, Анна Григорьевна!» — зашипел Павел, когда узнал об этом. «Какие фокусы?» — «Не по-ни-ма-ете?! Да вот эта нелепая поездка за границу! Это — ваша прихоть, и я ни в каком случае не допущу такой траты… Деньги нужны не для вас одной, Анна Григорьевна, деньги у нас общие!». Сокрушительный удар плану нанесла Эмилия Фёдоровна, которая категорически не согласилась ограничиться предложенной суммой: ей нужно было в два раза больше. «Похоже, с поездкой придется подождать, Анечка! Денег нам пока не хватает», — сказал Достоевский. И тут Анна крепко призадумалась. «На каких заграничных курортах витают ваши мысли, любезная Анна Григорьевна?» — издевался пасынок. Она не отвечала, а про себя рассчитывала, сколько можно выручить, заложив собственное приданое: мебель, посуду, столовое серебро… Да. Это был выход! «Невозможно! — буйствовал Павел Александрович, услыхав, что «папаша» всё же намерен ехать. — Мне необходимо летнее пальто, моё совершенно вышло из моды!». «Но это деньги не мои, а Анны Григорьевны», — возражал Достоевский. «Федичка, дай ему денег на пальто!» — вздохнула Анна.

Они хотели провести в Европе два-три месяца, но поездка растянулась на долгих четыре года: Фёдор Михайлович рад был подольше не встречаться с кредиторами. Зато родственникам исправно высылал деньги. Бывало, в Женеве закладывали шубку Анны Григорьевны, чтобы выслать деньги на выкуп из заклада шубки Эмилии Фёдоровны в Петербурге. Паша тем временем распродавал по книжке уникальную библиотеку, которую «папаша» оставил ему на сохранение. Зато от назойливого присутствия родственников удалось избавиться, и муж с женой, наконец, остались наедине. И тут Анна столкнулась с новыми «сюрпризами». Фёдор Михайлович оказался страшно раздражителен, особенно после эпилептических припадков. Без конца со всеми бранился: с кондуктором в поезде, с официантом в ресторане, со служителем Дрезденской галереи, протестовавшим против того, что Достоевский встает на стул, чтобы получше рассмотреть «Сикстинскую Мадонну». Однажды Достоевский накинулся на улице на незнакомого саксонского гусара: зачем, дескать, саксонский король содержит 40 тысяч гвардии! Его раздражало, что аллеи прямы, что так долго не темнеет, что в парке пруд не той формы. Анне Григорьевне, понятно, тоже изрядно доставалось. Чуть что, Фёдор Михайлович принимался кричать: «Чёрт, подлая, проклятая!». Бранился, проснувшись утром, и за обедом, и перед сном. Бывало, будил жену среди ночи, чтобы объявить: «Нет-с , Анна Григорьевна, под каблучком я у вас не буду никогда!». Она, хоть и мечтала порой хорошенько огреть его зонтиком, предпочитала всё же лишний раз смолчать.

Анна Григорьевна Достоевская

Похоже, Достоевский понимал отношения между мужчиной и женщиной так: кто-то должен кого-то мучить. Он, не раз безропотно сносивший измены от изменниц, с Анной вдруг даже сделался ревнив. «Идите, идите к нему, Анна Григорьевна, забудьте обо мне», — шипел Фёдор Михайлович, если жена раскланивалась на улице со знакомым. Стоило ей задержаться где-нибудь на час, как он уже воображал, что Анечка сбежала с любовником. Впрочем, жена платила ему той же монетой и сходила с ума из-за редкой, но не прекращающейся переписки мужа с Сусловой. Отклеивала, а потом восстанавливала печати, обыскивала мужнины карманы, когда тот лежал без чувств после припадка, — лишь бы прочесть очередное письмо от соперницы. Впрочем, пока Достоевский бился в судорогах, Анна неизменно сидела рядом с ним, держа на коленях его голову. Она действительно любила его: немолодого, некрасивого, больного, несносного…

Так теперь выглядит балкон квартиры Достоевских в Баден-Бадене

Анна была беременна, когда муж вспомнил о рулетке. Повёз её в Баден-Баден, славившийся игорными домами. «Это поразительно напоминало события романа, который когда-то диктовал мне муж, — рассказывала потом Анна Григорьевна, — но только действительность оказалась ещё кошмарнее». Заложить пришлось всё: её скудные драгоценности, обручальные кольца, одежду. Когда деньги, вырученные за два шёлковых платья, кружевную мантилью, фрак, выходные брюки и жилет, кончились, Фёдор Михайлович отнес в заклад Анин корсет — его пришлось спрятать под пальто, чтобы не увидела квартирная хозяйка, и без того подозревавшая, что жильцам нечем будет с ней расплатиться. Анна Григорьевна ходила по Баден-Бадену в последнем своем дешёвом шерстяном платье, изнывая от жары и неловкости перед нарядными дамами. Иногда Фёдору Михайловичу, впрочем, везло, и тогда он гордо вручал жене выигрыш. Как-то раз принёс четыре тысячи талеров. Для себя из них попросил только двадцать талеров, через час их проиграл, пришёл за следующими двадцатью… Анна Григорьевна легла спать, а глубокой ночью её разбудили всхлипывания мужа: он стоял на коленях и ритмично бил себя кулаком по голове. «Я всё проиграл, Анечка, у нас опять ни гроша! Я подлец, скот, вор!».

Больше Анна Григорьевна в Баден-Баден с мужем не ездила, но его отпускала безропотно: понимала, что это — болезнь, и от упрёков ничего не изменится. Он уехал играть, даже когда у них только-только родилась дочь, Сонечка. Впрочем, Фёдор Михайлович не всё время же был в отъезде, и девочку, своего первого ребёнка, обожал, сам купал, укачивал, возил в коляске гулять в парк. Там-то Сонечку и продуло — погода в Женеве, где они тогда жили, страшно переменчива. Через несколько дней Сонечка умерла. Горе матери было велико, но ни в какое сравнение не шло с отчаянием, в которое впал несчастный отец. Он чуть не убил квартирную хозяйку, пришедшую по просьбе бессердечных соседей-швейцарцев просить, чтобы он рыдал потише — мол, это действует им на нервы.

Казино в Баден-Бадене

В следующем году у супругов родилась вторая дочь, Любочка. Они по-прежнему скитались по городам, не зная, чем заплатить за квартиру и стол. А Фёдор Михайлович по-прежнему нет-нет, да и ездил «на рулетку». Но 28 апреля 1871 года он прислал жене письмо: «Я проиграл всё. Но теперь эта фантазия кончена навсегда. Больше я не буду тебя обкрадывать». Сколько их было, таких писем, таких клятв! Анна Григорьевна давно перестала им верить. Но на этот раз Достоевский сдержал слово. Что же произошло? Да ничего особенного. Просто в тот день ему приснился покойный отец в столь страшном виде, что Фёдор Михайлович испугался. «Бог помог!» — считала Анна.

Взбунтовался!

В Россию они вернулись, когда Достоевский задумал «Бесов» — за границей ему не хватало материала. Друзья нашли, что он удивительно изменился к лучшему, стал спокойнее, мягче да и моложе. А вот Анна Григорьевна постарела и подурнела. «Ничего, может быть, Феденька станет меньше меня ревновать», — рассудила она. У них было уже двое детей — Люба и Федя, а вскоре родился ещё и Алёша. Этому последнему не было и двух лет, когда его вдруг стали бить судороги. Позвали врача — оказалось, жесточайший приступ эпилепсии. Мальчик умер, не приходя в сознание. Фёдор Михайлович во всем винил себя, словно он и правда был виноват, что передал сыну свою болезнь. Впрочем, для самого Достоевского эпилепсия теперь была не самым страшным. Хуже — эмфизема легких: чуть что, изо рта стареющего писателя хлестала кровь. Ни нагибаться, ни ходить по лестницам, ни волноваться, ни громко говорить ему теперь было нельзя. Анна Григорьевна умело избавляла его от всего этого, по собственному выражению, держала мужа «в хлопочках», как малое дитя. Бывало, она его соберёт на улицу, всё ему подаст, оденет, он уйдет, а через 5 минут звонок. Фёдор Михайлович стоит на пороге и трагически кричит: «Анна Григорьевна! А платок? Носовой платок вы мне забыли дать!». Долги, пока они были за границей, за счёт процентов выросли уже до 33 тысяч. Жена взяла на себя и это. Договорилась с кредиторами, что-то оспорила, что-то отсрочила. А наконец и полностью выплатила, научившись зарабатывать деньги. Просто она — первой из русских женщин — отважилась сама издавать книги. Начала с «Бесов», торгуя ими оптом и в розницу, и у дверей квартиры Достоевских в ту пору толпились покупатели. Бывало, что путали название, за чем пришли, и просили «Чертей». Няня Любочки и Феденьки страшно пугалась.

Анна Григорьевна Достоевская с детьми, Любовью и Фёдором, 1870-е годы

В январе 1881-го Достоевским повезло – Фёдору Михайловичу досталось наследство от богатой тётки. Он готовился вступив в права, что должно было окончательно упрочить положение семьи, дать долгожданный отдых от вечных проблем и трудов. Но тут, зная его безотказность, к Фёдору Михайловичу явилась сестра Вера и просила отказаться от наследства в пользу её детей. Вот тогда он впервые в жизни взбунтовался, кричал: «У тебя дети взрослые, а у меня маленькие! Мне их ещё растить и растить!». Кричать ему было нельзя. Под утро у Достоевского открылось кровотечение, и через сутки с небольшим он скоропостижно и неожиданно для всех умер.

Хоронили его пышно, в Александро-Невской лавре: что-что, а провожать писателей в России умеют. На отпевание в церковь, не вмещавшую всех желающих, пускали по билетам — Анна Григорьевна не догадалась таким билетом обзавестись. «Я вдова Достоевского. А это его дочь», — сказала она служителю, указывая на Любочку. «Тут много вдов Достоевского, и в одиночку, и с детьми». — «Но вы же видите, я в глубоком трауре». — «Вся Россия сегодня в трауре». Хорошо ещё, кто-то из знакомых шёл мимо, выручил. А что касается траура — действительно, в него облачились многие сотни людей, как оказалось, обожавших Достоевского…

P.S. Анна Григорьевна прожила до 1918 года, свято чтя память мужа, писала о нем воспоминания и издавала его сочинения — между прочим, ей удалось заработать на этом тысяч сто… Сам Лев Толстой восхищался ею: «Вот бы всем писателям так повезло с женой, как Достоевскому». Суслова, выйдя замуж за философа Розанова, моложе её на 16 лет, была с ним несчастлива и скоро разошлась. Анна Корвин-Круковская сделалась женой француза, участника Парижской коммуны, устроила ему побег из тюрьмы, а после жила с ним в крайней бедности. Что же касается её младшей сестры Софьи, когда-то влюблённой в Достоевского, та вышла за учёного по фамилии Ковалевский и сама стала выдающимся математиком. Софьей Ковалевской. Так что когда Набоков потом ругал Достоевского: «Сомнительно, можно ли всерьез говорить о «реализме» или «человеческом опыте» писателя, создавшего целую галерею неврастеников и душевнобольных. … Мир, им созданный, … создан слишком поспешно, без всякого чувства меры и гармонии, которым должен подчиняться даже самый иррациональный шедевр (чтобы стать шедевром)», — великий стилист, похоже, не учёл, что у самого-то Достоевского вот ровно так всё и было, и сама его жизнь, и жизнь окружавших его людей не отличалась большим правдоподобием драматургии. Такой уж был человек.

Свежие комментарии